昨日の作業の続き

両縁を平に削る

荒削りも

仕上げ削りも同じ鉋を使いました

使った豆鉋は

古い会津鉋 重高銘

次に貝の部品を作っていきます

まず型作りから

出来上がった型

アバロン(メキシコ鮑Awabi)貝のシートに写す

糸鋸で切り抜く

ピラニア・ソーも使う

切り抜いたら

糸鋸の挽き跡を滑らかに仕上げる

貝の部分、出来上がり

そして、木の部分を作っていく

材はオバンコール

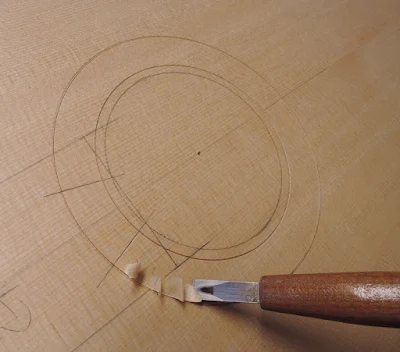

墨付けを終えたら

小刀と

ヤスリを使って

接着面を仕上げていく

組み合わせの出来上がり

瞬間接着剤で接着

次は両縁との接着面を仕上げていく

まず型を作る

型が出来上がり

墨付をする

墨付終了

糸鋸で切り抜く

切り抜きを終えた状態

左は特注小型モダン・タイプのもの

ガルシア・タイプの方を仕上げていく

これはゼリー状瞬間接着剤で接着

接着完了

あとは木の部分を削り

全体を平にすれば出来上がり