羅生門銘の寸六鉋は

そのままでは

仕事で使えないので

自分の道具として仕立て直した

まず押金の鎬角度を

修正(20度~22度)

強烈な逆目を止めるための

押金(裏金)は

私はだいたいこのように設定している

この鉋は寸六で

荒削りにも使うので

身の刃先の形状に合わせて

両端にアールを付けている

また、鎬面を研ぎ上げて

ピカピカにすると

刃先を利かせる際に

先端が見にくいので

グラインダーをかけたままの

状態にしている

ギリギリまで押金を

利かせるためには

先端の状態を確認しやすい

ということが重要

刃先角度は50度~55度で

先端はできるだけ細くしている

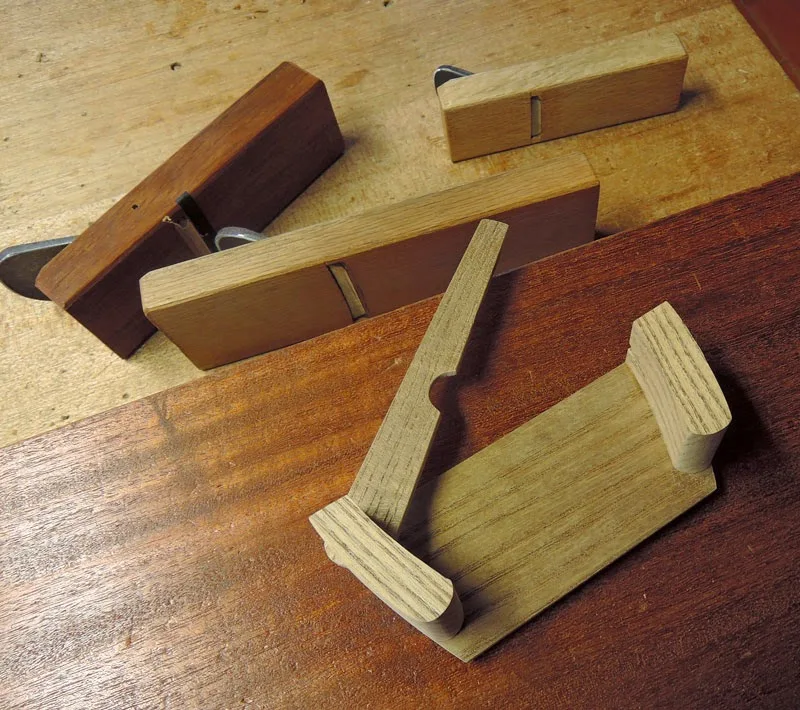

押金の様子

刃先の先端の押さえ具合

強烈な逆目の場合はもっと寄せる

今回手に入れた

羅生門銘・寸六は

押さえ棒の位置が低すぎて

押金の耳を折る余裕が

なかったので

押さえ棒の下部を

ヤスリで磨り減らし

何とかこの状態まで持ってきた

押金の内側と鉋身の裏の

隙間が狭すぎると

刃先の合わせの状態が

確認しにくいのです

鉋仕立てを説明している

本などには

「身の刃先幅を押金よりも

やや狭くし両端の

重なり具合を確認する」

などと書かれていたりするが

この方法は大雑把な

確認の仕方で

初心者には分かり易い

かもしれないが

刃先全体の状態の確認は出来ない

深い逆目を止めるためには

押金をギリギリまで

刃先に寄せるので

刃先全体の確認が必要

そのためには

「木端返し」よりも

押金の先端を確認出来る

ことの方が重要なので

私は木端返しは

ほぼ直角に切っている

因みにこれは

三代目・千代鶴延国こと

落合宇一氏作の寸八鉋ですが

押金は千代鶴延国式と

呼ばれているもので

落合宇一氏考案のもの

身はごく薄く、台の押さえ棒は

両端しかないので

押さえ具合が難しいが

ピッタリ決まれば心地よく

使うことができる

千代鶴延国鉋の

「鉋使用説明書」では

裏金(押金)は出来るだけ

緩く収めるように説明されている

閑話休題

仕事で使える状態になった

羅生門銘・寸六

さっそく欅(けやき)材を荒削り

切れに問題はなく

刃先の持ちも期待できそう

刃先の状態はやや荒れていたが

削り肌には影響は及んでいない

先日紹介した研ぎ上げた状態の

刃先の拡大画像(約100倍)

刃先がやや粗く乱れているが

仕事で使う分には

削り肌に問題はない

試し削り後の様子

堅い欅材なので刃先が

かなりやられているが

まだ切れは止んでいない

これの数倍の価格のものでも

これより劣る鉋は

多く出合ってきたので

これで充分満足

こちらは優れた羅生門銘・寸八

上の寸六とほぼ同じ量を削ったが

刃先の強靭さは

こちらの方が優れている

しばらく仕事で

使ってみようと思います